専門スタッフの体制

当院では、骨粗鬆症に関する専門知識と技術を持つ医療スタッフが、骨粗鬆症外来を担当しています。多職種で連携しながら患者さんの治療をサポートし、骨折の予防や健康寿命の延伸を目的として活動しています。転倒や骨折がきっかけで寝たきりになることを減らすために、まずは骨密度検査を受けてください。早期発見・早期治療により骨折を予防することができます。

担当スタッフから

患者さん一人ひとりとゆっくり話をし、寄り添っていくことで、「自分の足で歩く幸せ」を実現できるようお手伝いしたいと思っています。何でも相談しながら治療していけるようにサポートしますので、お気軽に声をかけてください。

患者さん一人ひとりとゆっくり話をし、寄り添っていくことで、「自分の足で歩く幸せ」を実現できるようお手伝いしたいと思っています。何でも相談しながら治療していけるようにサポートしますので、お気軽に声をかけてください。

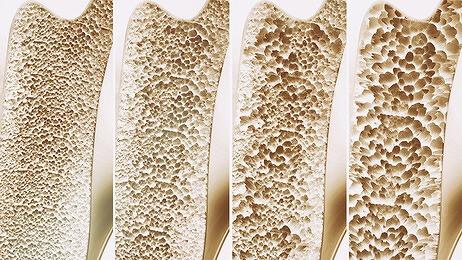

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症は、骨密度(単位体積あたりの骨量)が減少して骨がもろくなってしまった状態です。原因として女性ホルモンの減少、老化、カルシウム不足、運動不足、ダイエット、偏食、喫煙、飲酒などが考えられており、特に閉経によって女性ホルモンが減少して起こる原発性骨粗鬆症が最も多くみられます。ただし、若い世代でも極端なダイエットなどによって骨粗鬆症を発症する場合があります。

骨粗鬆症になると骨がもろくなるため骨折しやすくなります。高齢の方の場合、背骨(脊椎)や股関節(大腿骨)の骨折をきっかけに移動能力が低下し、介護が必要になってしまうケースが多く、健康寿命を縮める要因として問題視されています。

骨量はほとんどの場合、20歳~40歳にピークを迎えて加齢とともに減少していきますが、骨粗鬆症と診断されてからでも適切な治療や食習慣の改善、運動習慣の定着によって骨折リスクを軽減することができます。

骨粗鬆症における大きなリスク

骨密度が減少すると、比較的小さな外力でも骨折しやすくなり、骨折リスクが高くなります。また、転倒していないのに背骨に骨折を生じる、”いつのまにか骨折”や、背骨の骨折が連鎖的に起こる“ドミノ骨折”なども社会問題になっています。背中や腰が変形して曲がってしまい、姿勢が悪くなると腰が痛くなり、バランスを崩しやすく転倒を繰り返し、さらに骨折を重ねるという悪循環に陥ると、骨粗鬆症は健康寿命を大きく縮めてしまいます。

骨粗鬆症は整形外科で専門的な検査と治療が受けられます。介護が必要になるリスクを最小にするためには、定期的な検査と予防の取り組み、早めの治療が重要です。

60歳になったら必ず骨密度検査を受けましょう

骨は骨吸収と骨形成という新陳代謝を繰り返しています。女性ホルモンのエストロゲンは骨吸収をゆるやかにして骨からカルシウムが溶けだすのを抑制する働きを持っています。そのため、エストロゲン分泌量が低下する更年期以降、女性は骨吸収のスピードが速まってしまい、骨形成が追い付かなくなって骨粗鬆症を発症しやすくなります。閉経を迎える数年前から骨量が急激に減少しはじめるため、女性は45歳を過ぎたら、一度骨密度検査を受けることをお勧めしています。

当院では、60歳以上の患者さんで一度も骨密度検査を受けたことがない方、または過去数年間骨密度検査を受けていない方に、骨密度検査をお勧めしています。骨粗鬆症を早期発見・早期治療し、骨折する患者さんを一人でも減らしたいという思いから、スタッフ全員で検査の呼びかけを行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

骨の新陳代謝 リモデリングとは

骨は破骨細胞が骨を壊して吸収し、その吸収された部分に骨芽細胞が新しい骨を作るという新陳代謝を行っています。この新陳代謝はリモデリングと呼ばれています。リモデリングには、骨の主成分であるカルシウムやタンパク質だけでなく、骨の代謝を支える鉄・ビタミンB群・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンKなどの栄養素も不可欠です。

WHO(世界保健機関)の骨折リスク評価

WHO(世界保健機関)では、40歳以上の人を対象にした「骨折リスク評価法 ”FRAX”(fracture risk assessment tool)」をホームページ上で公開しています。これは質問に答えることで今後10年間に骨粗鬆症を原因とする骨折が起こるリスクを自動的に算出して評価するもので、当院でもこのFRAXを用いて治療方針の参考にすることがあります。臨床上の危険因子と大腿骨頸部の骨密度(BMD)を組み合わせてリスクを計算しており、体重や身長を入力することでBMIからも結果を得ることができます。このFRAXで15%以上という結果が出た場合には骨折リスクが高いとされるため、速やかに治療の開始が必要です。

FRAXの質問項目

- 年齢・性別・体重・身長

- 骨折歴・両親の大腿骨近位部骨折歴

- 現在の喫煙の有無

- 現在のステロイド服用、あるいは過去3ヶ月以上にわたる服用の有無

- 関節リウマチの有無

- 骨粗鬆症につながる疾患の有無(1型糖尿病、甲状腺機能亢進症、45歳未満の早期閉経など)

- ビール換算で毎日コップ3杯以上のアルコール摂取があるかどうか

- 大腿骨頸部の骨密度(またはBMI)

当院で実施する骨粗鬆症の検査

「骨と筋肉を蓄える事で、介護の要らない自分らしい生活を」

問診で、骨粗鬆症を引き起こしやすい病気や薬の服用の有無、カルシウム摂取などの食事・運動・喫煙・飲酒などの生活習慣、ご家族の骨粗鬆症や骨折の有無などをうかがいます。その上で、骨密度検査、骨代謝マーカー検査、X線検査、身長測定などを行って診断となります。ただし、骨折によって、歩行能力が低下し、介護が必要となるリスクを減らすには、骨の評価だけでは充分ではなく、四肢(しし:両手・両足)の筋量を測定し、筋肉と骨をバランスよく維持していく事が重要です。

骨密度検査

当院では、全身型の骨密度測定装置による骨密度測定『DXA法』を採用しています。DXA法は測定部位に2種類のX線を照射する二重エネルギーX線吸収測定法で、透過度を解析して骨量を測定します。短時間(約5分間)で行うことができ、誤差が少なく、微量のX線による安全性の高い検査であり、骨量測定の標準的な検査法となっています。

当院が採用する機器では腰椎(腰の骨)と大腿骨近位部(太ももの付け根部分の骨)の2箇所の骨を検査しています。腰椎圧迫骨折(年間新規患者数30万人~1000万人)と大腿骨近位部骨折(骨折手術件数が年間30万人)は、いずれも受傷すると歩行能力、体力の低下を招き、介護が必要になる可能性が高い骨折です。そのため、当院では折れると寝たきりリスクのある部位の骨密度を直接測定し、予防と治療に役立てています。

骨代謝マーカー検査

血液や尿を採取して、骨の新陳代謝で産生される物質である骨形成マーカーや骨吸収マーカーを測定して骨の代謝状態を調べます。治療の効果を確かめるためにも使われます。骨吸収と骨形成のバランスが崩れている場合、または骨吸収マーカーの数値が高い場合、骨折リスクが高いと判断されます。

X線検査

胸椎や腰椎の骨折や変形の有無を調べます。また、他の疾患の有無や姿勢のチェックにも有効な検査です。

身長測定

身長測定では25歳時点の身長と比べて4cm以上低くなっている場合、骨折リスクが2倍以上高くなるとされています。

骨粗鬆症の予防と治療

骨粗鬆症は食事や運動の生活習慣も発症に大きく関与するため、骨の生活習慣病と呼ばれることがあります。骨粗鬆症の予防や改善には、食習慣の改善と運動習慣の定着が大きく役立ちます。当院では、運動の習慣が定着するまで、理学療法士が一緒になって取り組む転倒予防プログラムをご用意しています。

食事療法

骨を強くするためにはカルシウムやタンパク質が必要ですが、リモデリングという骨の代謝にはビタミンD・ビタミンKなども欠かせません。

| カルシウム | 食品として700~800mg/日 |

|---|---|

| ビタミンD | 400~800IU/日 |

| ビタミンK | 250~300μg/日 |

バランスの良い食生活の中で、上記の栄養素をしっかりとるようにしてください。またカルシウムの吸収を妨げる・カルシウムの排泄量を増やす食品をとり過ぎないようにすることも大切です。

積極的にとる栄養素と、それが含まれる食品

カルシウム

乳製品はカルシウムの含有量が多く、カルシウムの吸収を促進する成分も含まれているため、効率よくカルシウムを摂取できます。

魚介類では、干しえびやしらす干しなど丸ごと食べられるものがカルシウム含有量が多くなっています。骨までやわらかい鮭の缶詰もカルシウムをとりやすい食品です。

野菜類では、大根の葉、ケール、水菜はカルシウムが多く、比較的量をとりやすい食品です。

タンパク質

肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などに多く含まれています。

ビタミンD

あんこうの肝、しらす干し、いわしの丸干し、いくらや筋子、鮭などに多く含まれています。また、魚介類以外では、きくらげや干し椎茸にも多く含まれています。

ビタミンK

緑の濃い野菜に多く含まれています。代表的なものに、パセリや春菊、モロヘイヤ、岩のり、わかめ、抹茶などがあります。また、野菜以外では納豆がおすすめです。

とり過ぎないよう心がける食品

カルシウムの吸収を妨げたり、尿からのカルシウムの排泄量を増やしたりする、アルコールやカフェイン、そしてリンが多く含まれた食品のとり過ぎに注意してください。リンも骨を作るために不可欠な栄養素ですが、不足することはほとんどなく、過剰摂取するとカルシウムの吸収を妨げるとされています。リンは食品添加物として使われていることが多いため、清涼飲料水やスナック菓子、インスタント食品などをとり過ぎないように気をつけましょう。

運動療法

骨は体重をかけるなどの負荷によって強化されます。ウォーキングのような有酸素運動でも骨量を増やす効果が期待できます。重要なのは運動を習慣化して続けることです。

また、運動で筋力やバランス能力が向上して身体をしっかり支えられるようになると、転倒しにくくなります。筋力やバランス能力の改善も骨折リスクを下げることにつながります。重要なのは、やはり運動の習慣化と継続です。当院では運動の習慣が定着するまで、理学療法士が一緒になって取り組む転倒予防プログラムをご用意し、受診のたびに一緒に運動をしていただいております。

薬物療法

骨粗鬆症と診断されたら、骨折リスクを下げるために薬物療法が必要になります。患者さんの年齢や性別、症状や骨密度など、状態に合わせて最適な治療薬をお勧めしております。骨粗鬆症治療薬には大きく分けて、骨の材料を補うもの、骨の吸収を抑制するもの(骨吸収抑制薬)、骨形成を促進するもの(骨形成促進薬)があります。

骨の材料を補う薬

活性型ビタミンD製剤

カルシウムの吸収を促進し、骨を強くします。また、筋肉の機能をサポートし、筋力低下や転倒のリスクを軽減します。また、免疫機能の調整や感染予防にも効果があると考えられています。

ビタミンK製剤

骨にカルシウムが沈着するのを助け、骨を強くする働きがあります。ただし、血液を固まりにくくする薬(ワーファリン)を服用している場合はこの薬を使うことができません。お薬のご相談の際は、お薬手帳をご持参ください。

カルシウム製剤

乳糖不耐症で牛乳が飲めない方、胃腸の手術後など、食事によるカルシウム摂取量が不足してしまう場合に用います。

骨吸収抑制薬

選択的エストロゲン受容体作動薬(SERM)

骨に対して女性ホルモンのエストロゲンに似た作用をもつ薬剤です。骨吸収を抑制して骨量を増加させるだけでなく、骨質を改善する効果も期待されています。

ビスフォスフォネート製剤

骨を壊す細胞(破骨細胞)の働きを抑え、骨量を増やして骨折を防ぐ効果があります。骨吸収が抑制されることで、骨からカルシウムが溶け出すのを防ぎ、骨密度を増加させます。

抗RANKL抗体製剤(デノスマブ)

骨を壊す過程を亢進させる体内物質であるRANKLを阻害し、骨吸収を抑制することで、骨密度を高め、骨折リスクを低下させる効果があります。デノスマブは通常、6ヶ月に1回、皮下注射で投与されます。定期的な内服が難しい方でも治療を継続できるメリットがありますが、デノスマブの投与を中断すると骨密度が急速に低下する可能性があるため、治療を継続できない状況が起こった場合は必ずご相談ください。

骨形成促進薬

ヒト副甲状腺ホルモン製剤(テリパラチド)

骨形成を促進し、骨量を増やすことで骨折のリスクを低下させる効果があります。具体的には、骨を強くする細胞(骨芽細胞)を活性化し、骨を新しく作る過程である骨形成を促進します。テリパラチドは、脊椎や大腿骨の骨折後など、次の骨折の危険性が高い骨粗鬆症の治療に用いられます。自己注射または週1回の通院注射の方法があります。テリパラチドは、24ヶ月間の投与後、原則として他の骨粗鬆症治療薬による治療を継続する必要があります。

ヒト化抗スクレロスチン抗体製剤(ロモソズマブ)

骨形成促進と骨吸収抑制の2つの作用(デュアルエフェクト)により骨密度を上昇させ、骨折リスクを低減する効果があります。特に、骨折の危険性が高い骨粗鬆症患者に対して、短期間で骨密度を増加させ、骨折を予防する効果が期待されています。ロモソズマブは、12ヶ月間の投与後、原則として他の骨粗鬆症治療薬による治療を継続する必要があります。